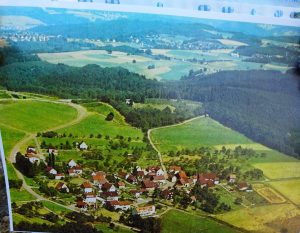

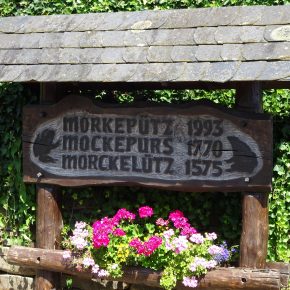

Auf Einladung unseres Mitglieds Helmut Ley kamen am 4. August 2018 12 Mitglieder und Gäste des Bergischen Geschichtsvereins Oberberg in den zu Wiehl gehörenden Weiler Morkepütz. Das Dorf wurde erstmals 1443 in einem Abgabenregister des Kölner Stiftes St. Aposteln erwähnt, auch die Mercator-Karte von 1575 kennt den Ort.

Durch seine Quellmuldenlage reich mit Wasservorräten bedacht, konnte er sich schnell entwickeln.

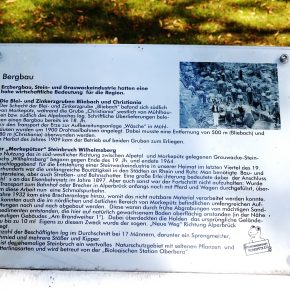

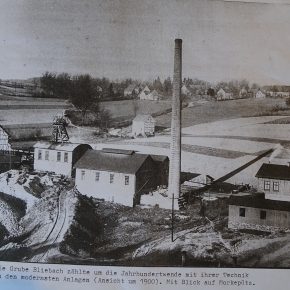

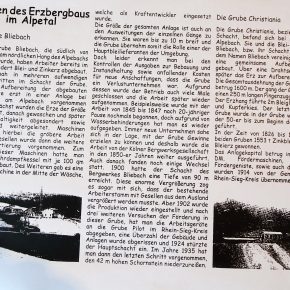

Morkepütz war in der Vergangenheit aber auch eine kleine Bergbauregion. In den Gruben Bliebach und Christiania (bei Mühlhausen) wurde seit dem 18. Jh. Blei- und Zinkerz abgebaut. Auch Kupfer wurde gefunden. Um 1900 arbeiteten hier fast 120 Leute. Eine Aufbereitungslage in Mühlhausen am Alpebach unterstützte den Gewinnungsprozess. 1911 wurde die Grube Bliebach endgültig geschlossen. Auf unserem Rundweg über die Höhen von Morkepütz konnten wir noch das alte Steigerhaus auf dem Grubengelände sehen, viele der anderen Gebäude und der 42 Meter hohe Schornstein wurden abgerissen. Der 90 Meter tiefe Hauptschacht stürzte 1924 ein.

Ein zweites wirtschaftliches Standbein war der Grauwacke-Steinbruch Wilhelmsberg. Durch die fortschreitende Industrialisierung und die damit verbundene Bautätigkeit war besonders in den Städten an Rhein und Ruhr eine enorme Nachfrage nach Steinmaterial entstanden. Auch der Eisenbahn- und Straßenbau verlangte nach Schotter. Seit 1897 konnte der Steinbruch vom Anschluss Wiehls an das Eisenbahnnetz profitieren, schon früher lieferte man über die Bröltalbahn bis nach Hennef und zum Rhein. Die 1932 aufgestellte Brecheranlage sorgte für eine bessere Nutzung des Gesteins nach Kundenwünschen. Der Steinbruch wurde 1964 geschlossen und steht jetzt unter Naturschutz.

Unser Spaziergang führte durch Streuobstwiesen, vorbei an einem Wohnhaus, das in den 1930er Jahren im Rahmen des nationalsozialistischen Wohnraumförderungsprogramms zum Preis von 8.000-10.000 RM errichtet wurde, hinauf zum Festplatz der Dorfgemeinschaft, wo jedes Jahr im Juli ein überregional bekanntes Treckertreffen mit etwa 100 Schleppern stattfindet.

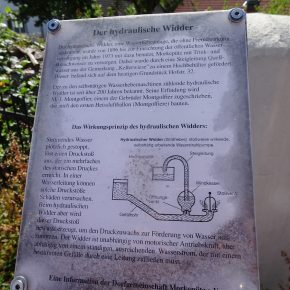

Zurück im Ort machte die Gruppe am Bergbau-Denkmal halt und ging anschließend zum Feuerwehrhaus, Morkepütz hatte schon 1921 eine freiwillige Feuerwehr. Neben dem Gebäude konnte man einen „Widder“ bewundern, einen Staudruck-Wasserheber, der nur mit Wasserkraft dafür sorgte, dass Wasser vom Tal in große Hochbehälter auf den Höhen gepumpt wurde, um Haushalte und Bergbaubetriebe in ausreichender Menge zu versorgen.

Die große Sommerhitze verhinderte leider weitere Erkundungen.

Auf dem Rückweg zu Herrn Leys Haus, wo eine gemütliche Kaffeetafel vorbereitet war, passierten wir einige prächtige Fachwerk- und Schieferhäuser, die vom Wohlstand früherer Zeiten kündeten. Beim Kaffeeklatsch erfuhr man noch manches interessante Detail aus der Dorf- und Regionalgeschichte.

Text: Harald Meißner, Fotos: Dr. Anna Eiter-Rothkopf

- Ortsschild

- Ankunft beim Gastgeber Helmut Ley

- Beginn der Ortsbesichtigung

- Der ortskundige Führer erläutert die Dorfentwicklung

- Steigerhaus bei der ehemaligen Grube

- Dorfidylle mit Streuobstwiese

- Festplatz oberhalb des Dorfes

- Relikte des alten Erzbergbaus

- Info-Tafel zum alten Bergbau des Ortes

- Tafel zum Ortsjubiläum und Namenswandel – Krötenbrunnen

- Altes Gerätehaus der Feuerwehr

- Alte Wasserpumpe = Widder

- Info zur alten Wasserversorgung

- Ortschronik

- Haus von 1755

- Alter Steinburch, historische Aufnahme

- Morkepütz mit alter Grube

- Spuren des Erzbergbaus

- Grubenlampe

- Morkepützer Gastlichkeit am Ende des Rundganges

- Dank des Ehrenvorsitzenden an den Heimatkundigen